В 2022 году вышла в свет книга «Мой васильковый край». Ее автор – бобруйчанка Татьяна Афанасьева (Пригара). Книга о родных местах Татьяны Казимировны – деревне Клещевка Глусского района.

Автор уже больше 10 лет активно ищет информацию, связанную с деревней, своими предками. За это время она стала, можно сказать, постоянным читателем различных фондов Национального исторического архива Беларуси и других. За это время найдено и изучено уже немало. Кроме того, Татьяна Афанасьева активный участник генеалогического общества «Истоки», работающего на базе городской библиотеки № 4 имени Б.М. Микулича. Ее статьи печатаются и в историко-генеалогическом вестнике «Родословъ», который выпускает общество.

В основу книги о Клещевке легли исторические находки автора, личные воспоминания Татьяны Казимировны (даже повествование ведется от первого лица), ее земляков, фотографии прошлых лет.

– К сожалению, моя родная деревня потихоньку исчезает, – с сокрушением говорит Татьяна Казимировна. – Здесь все меньше и меньше не то, что жителей, а жилых домов. Захотелось сохранить для наших детей и внуков ее историю, чтобы они знали откуда их корни, почему именно так, а не иначе сложилась судьба предков. Для меня эта книга оказалась очень, очень тяжелой работой – я же делала ее первый раз в жизни. Информации о деревне минимум, можно сказать, почти нет, да и спросить к этому времени уже не у кого было… Начала вспоминать, что мама рассказывала, бабушка… Много было бессонных ночей, много мыслей в голове крутилось. Но постепенно, потихоньку все собралось воедино и что-то получилось. Судить читателям. Прежде всего эта книга будет интересна уроженцам Клещевки и их потомкам, а еще краеведам, всем, кто интересуется своими корнями, историей Беларуси.

– Я долго не могла придумать название книги, – говорит автор. – Хотелось в его вложить большой смысл. И однажды, еду я с кладбища, проезжаю мимо поля, а там васильков видимо-невидимо! Меня как будто током ударило – вот же название: «Мой васильковый край»!

В книге о Клещевке 68 страниц, издана она маленьким тиражом, всего 25 экземпляров (но есть и электронный вариант). На нашем сайте история деревни будет публиковаться в сокращенном варианте. «Мой васильковый край» – это не просто книга, а попытка сохранить дыхание исчезающей деревни, вплести личную память в ткань истории. В первой части мы отправимся в Клещевку ¬ от ее первых упоминаний как урочища до времени, когда в деревне создали колхоз.

Часть 1. Деревня в документах и воспоминаниях

Хутора Клещевка

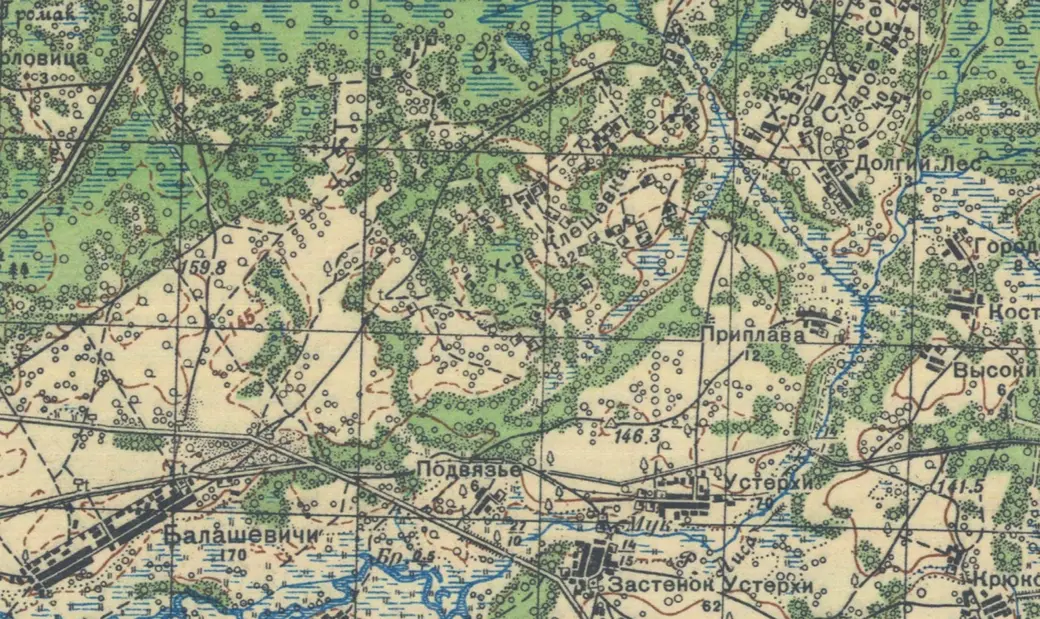

Урочище Клещевка, хутора Клещевка, застенок Клещевка, деревня Клещевка – это все названия моей милой малой Родины. Южнее Глуска на возвышенности, раскинулась она и окружила себя болотами, торфяниками, дубовыми, березовыми рощами и сосновым бором, от аромата которого в летнюю, жаркую погоду перехватывает дыхание.

Существуют две версии происхождения названия деревни. Первая: из-за большого количества клещей в лесах. Вторая: от слова «клещи» – важного элемента при изготовлении хомута конской сбруи.

Историческая справка: По архивным документам (ревизские сказки) за 1795 год имение Хвастовичи, д. Балашевичи, урочище Клещевка принадлежало графу Станиславу Юдицкому, родственнику Глусской линии Радзивиллов. В 1837 году Большое Глусское имение было разделено между его многочисленными кредиторами.

В 1837 году деревня Балашевичи и урочище Клещевка принадлежала Ивану Юдицкому. Шло время, менялись хозяева урочища и хуторов Клещевка. Это были Нерезиуши, Леготовичи, Корсаки. Одними из последних владельцев хуторов Клещевка были Елена Семеновна Бовдельская и Мария Семеновна Корсак, дочери Семена Леготовича.

К сожалению, исторических документов по Глусской волости Бобруйского уезда сохранилось не так уж и много.

Вот один из них – метрическая книга за 1886 год: на хуторе Клещевка у Павла Ивановича и Анны Петровны Корбутов 26.01.1886 г. родилась дочь Ксения. Восприемники: кр. Семен Петрович Баханович и Соломея Георгиевна Демская. Также известно, что на хуторе Клещевка в ХХ веке жила семья Михайловских, которая затем переехала в застенок Устерхи (из воспоминаний Игната Тасминского).

Первые хуторяне: Бахановичи, Сахары, Синковцы...

Согласно сельскохозяйственной переписи населения за 1916 год, на хуторах Клещевка проживали: Бахановичи, Сахары, Синковцы, Никита Тарасович Котов с сыновьями, Андрей Семенович Ладонько с сыновьями, Матвей и Павел Янковские. По сельскохозяйственной переписи за 1926 год уже значится Пантелеймон Георгиевич Пригара.

С рождением детей семьи разрастались, надо было как-то расселяться. Крестьяне с еще большим рвением стали покупать земли в нашей местности, которые были относительно недорогими из-за своей неплодородности. Кто-то единолично покупал землю, но создавались и товарищества из нескольких «дымов». Покупалось от нескольких десятин до нескольких сот и тысяч десятин. Ведь земля была в то время самым большим богатством!

Люди всяческими способами зарабатывали деньги. Брали кредиты в поземельном банке, многие ехали в Америку. Кто-то возвращался с деньгами, а кто-то исчезал бесследно. Таких примеров много. Основная масса жителей хуторов Клещевка, а затем и деревни Клещевка – это выходцы из деревни Балашевичи: Пригары, Дедюли, Чавлаи, Долбики, Каранцы, Змитровичи, Черникевичи, Стрельчени.

Но было много пришлых, которые покупали земли в этой местности. Котовы, Ладоньки – из деревни Подъясенка Горбацевичской волости, Янковские – из-под Несвижа, Плышевские, Шереметы – из Вайтехово, Сущи – из Качай-болото, Тарасевичи – из Поблина, Катарские – из Глуска, Синковцы – из-под Барановичей. Перечисляя эти фамилии, хочется заметить, что почти все есть в перечне шляхетских родов Минской губернии. Пригары и Ладоньки – в перечне родов по Черниговской губернии из казачьей сотни.

В книге «Памяць» Глусского района написано, что в 1917 году Клещевка была застенком с 10 дворами и 78 жителями.

Колхоз «Красная Клещевка»

В 1931 году здесь была открыта начальная школа и образовался колхоз «Красная Клещевка», который в 1932 году объединил двенадцать хозяйств, а в 1938-м, уже 40 хозяйств и назывался колхоз им. Орджоникидзе.

Во время коллективизации люди с трудом расставались с землей, скотиной, нажитым добром.

Вот как об этом вспоминает И. А. Сахар: «…первым председателем колхоза «Красная Клещевка» был избран Иосиф Павлович Сахар, мой дядя. Все происходило очень тяжело, ведь люди не хотели переселяться в деревню, да и не знали, как строить хозяйство в колхозе. …Раскулачили людей, которые кровью и потом умудрились нажить лишнюю коровенку или лошадь. Это несчастье постигло семью Котовых, которых сослали в Сибирь. Дом Котовых долгое время служил школой для клещевской детворы. Семья была разрушена. Кто-то умер в ссылке, молодежь вернулась…».

«Возле каждого дома высаживали фруктовый сад»

Возвращаясь к деревне, хочу отметить, что улица у нас широкая, красивая. Дома стоят далеко друг от друга. И это сделано неспроста. Во-первых, земля стала общей, во-вторых, чтобы на улице могли пастись куры и свиноматки с поросятами. Возле каждого дома высаживали фруктовый сад. Это был дополнительный доход для людей. В те времена уже существовал бартерный обмен между деревней Балашевичи и Клещевкой. Здесь у всех были хорошие фруктовые сады, а в Балашевичах садов не было, но зато там выращивали отличные огурцы. Обмен товаром проводился мешок на мешок: мешок яблок на мешок огурцов. Так клещевцы получали огурцы для засолки, а балашевцы – яблоки для маринования и сушки. Случались и каверзные моменты: недобросовестные продавцы могли положить некачественные огурцы или яблоки.

Об этом пишет И. А. Сахар: «…два молодых Сахара Адам и Иосиф были солдатами царской армии императора Николая второго. Оба участвовали в первой мировой войне. По возвращении из армии получили по 5 га земли. Иосиф женился на Ефросинье Янковской, а Адам (мой отец) начал обзаводиться хозяйством с необычного по тем временам новшества. Завел сад, обсадил с востока и юга липами, хотя земля была плодородной. И соседи недоумевали, как можно было на такой земле посадить липы. Сад получился самый большой из всех садов Клещевки. Впоследствии опыт Адама Сахара был оценен земляками. Яблоки, груши возили продавать на рынки Глуска, Бобруйска. Сорта яблок и груш были очень вкусные. До нашего времени сохранились старые липы да старые разорванные яблони…».

«У бабушки были красивые шерстяные костюмы, платья из натурального шелка»

Во всех отношениях жители деревни Клещевка были толковыми, хозяйственными людьми. Стереотип, что белорусский крестьянин темный, бедный, в лаптях – не соответствовал клещевцам.

Из воспоминаний С. М. Алехно (Баханович): «…Моя бабушка А. Е. Ладонько (в девичестве Пригара) была в первом браке за И. С. Ладонько. Дед был грамотный, мог решить задачку пятого класса. Семья была не бедная. Ездили в Минск на базар продавать свой товар: мед, зерно и т. д. После продажи могли себе позволить покушать в ресторане, переночевать в гостинице. А бабушке обязательно покупалась какая-нибудь обновка. Помню, какие у бабушки были красивые шерстяные костюмы, платья из натурального шелка. К сожалению, И. С. Ладонько рано умер и осталось бабушка одна с двумя сыновьями. Парни выросли грамотными, достойными уважения.

Вторым мужем был Иван Тарасевич. До этого он жил в Поблине и был управляющим у местного пана. Кто-то подсказал ему, что есть молодая вдова с землей. Так они и поженились. Родилась девочка Анна (моя мама), которая после школы поступила в мединститут в Белостоке. Только окончила второй курс института, грянула война. Вернулась в Клещевку, и на этом учеба закончилась. Впоследствии вышла замуж за М. В. Бахановича, местного шляхтича, который скрывал свое происхождение. Дед Василь Баханович был офицером царской армии, а его дед участвовал в восстании К. Калиновского.

Отец мой М. В. Баханович играл на скрипке. Уроки скрипки получал в Броже. Возможно, там уже тогда была музыкальная школа, которая существует до сих пор».

Деревня жила своим развитым ремеслом. Иван Леванович – мастер кузнечного дела. Валенки свалять – пожалуйста, Илья Шеремет. Тулуп пошить – Лежнев. Срубить дом, сделать столярку – было все под силу. Женщины ткали, пряли, вышивали, вязали крючком, шили одежду.

«Колечко: барышни слева, кавалеры справа»

А после трудового дня все спешили на звуки гармошки. И здесь они знали толк. Даже во время войны в домах по очереди устраивали вечеринки. Гармонисту платили яйцами, салом, самогонкой. Танцевали красиво. От топота сапог и ботиночек гудела земля. Падеспань и краковяк, вальс и полька, барыня с выходом – все эти танцы наших предков. Заводилой в танцах был наш сосед Захарий Чавлай. Помню, как он произносил команду: «Колечко: барышни слева, кавалеры справа», и начиналась смена партнеров, кружась и притопывая. Помню, очень хотелось спать, а мама все не могла натанцеваться.

Свадьбы, родины, крестины, проводы в армию тоже гуляли всей деревней. То кумовья, то родственники, то соседи – все как единая семья. Очень мы, детвора, любили эти мероприятия. Люди жили хоть и не богато, но по-настоящему. По праздникам гурьбой пешком шли в Глуск в храм на богослужение.

«Детские пальчики поколем до крови...»

У нас, у деревенской детворы, тоже были свои обязанности. Пасли овец, гусей, кто постарше – коров. Полоть огород, колхозную свеклу и морковь – дети были большой помощью для родителей. Даже помню, как вручную рвали, обивали и стелили лен. Затем он доходил до кондиции, лежа на выгоне, его вязали и отправляли на льнокомбинат. Детские пальчики поколем до крови, но сноп должен быть ровный и красивый. Ну и, конечно, не было конца детской радости, когда выпадало несколько дней, недель, когда можно было просто гулять и ничего не делать. Да и радовались всякому, казалось, пустяку. Насобирали первой земляники, черники – радовались, ведь это было большим лакомством.

Было в лесу много грибов, ягод. Их сушили, а затем возили в Глуск, Бобруйск продавать, ведь нужны были деньги, чтобы одевать, учить детей. Ведь в колхозе денег не платили: за отработанные трудодни давали зерно.

Продолжение будет.