Сиротское детство

Великая Отечественная забрала у Анатолия Лобачева отца – он погиб на фронте. А вот матери мальчишка лишился уже в мирное время, в 1947 году.

– Мама строила дом, везла зимой какие-то материалы на лошади через речку. Лед не выдержал, треснул, – вспоминал Анатолий Леонидович. – Долго вытаскивали… В итоге, она простудилась и умерла. Мы с младшим братом Васей остались со старенькой бабушкой Елизаветой Ивановной. Она не имела никакого образования, зато очень хорошо разбиралась в людях и знала жизнь. Часто нам повторяла: «Дети, не будете учиться – сможете стать только пастухами!». Вот мы и учились, а еще всеми силами помогали по хозяйству.

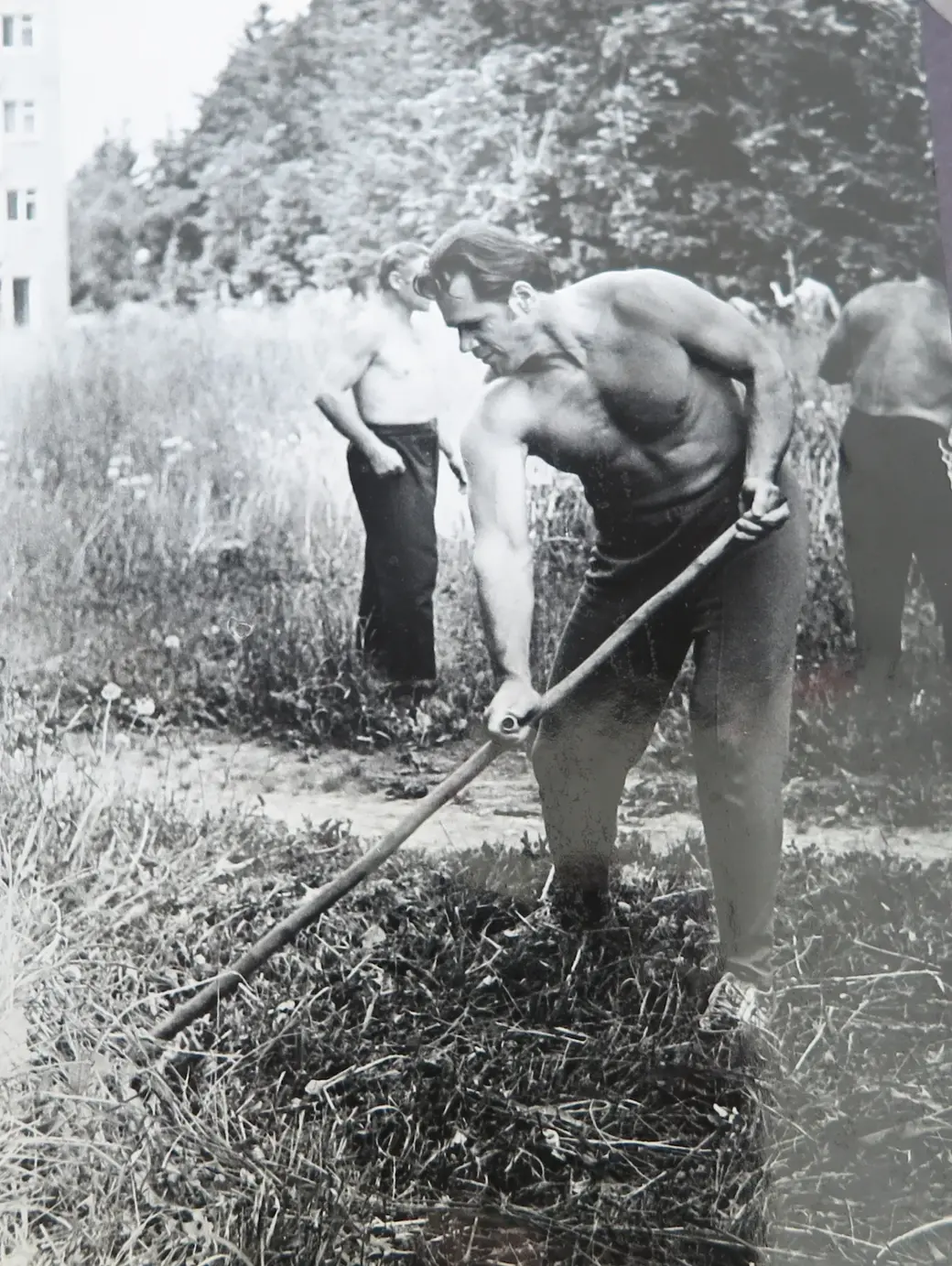

До первого снега в школу братья ходили босиком. Они вообще были пацанами крепкими и закаленными. Например, в самый лютый мороз, отправляясь за сучьями в лес для протопки хаты, останавливались у проруби. Обмоются студеной водой, напьются – и дальше как ни в чем не бывало! Ни одна хворь к ним не прилипала.

Единственное – всегда хотелось кушать. Летом-то и ранней осенью еще ничего – ягод и грибов на Костюковщине, откуда родом наш герой, было навалом. А вот в другое время – куда хуже.

– Помню, по весне колхозное поле с остатками мерзлой картошки перепахивали. Мы бежали за плугом и собирали; бригадир же запрещал, гонял… Потом из этих синих бульбин готовили блины-приснаки. Честно говоря, вонючие – жуть. Ну а что было делать?

Ученье – свет!

Не глядя на бедность, детство нашему герою представлялось счастливой порой жизни.

Очень нравилось ему учиться, хоть и было туго с учебниками. В семилетке деревни Каничи в то время на класс приходилось лишь три букваря, а чернила дети делали сами – из дубовых листьев.

Однажды нескольким друзьям-одноклассникам в руки чудом попала занимательная математика. Вот это было вообще здорово! Вне занятий ребята собирались и самостоятельно щелкали задачки. Благодаря случайной книге, у Анатолия Лобачева к предмету проснулся интерес. Да и умение анализировать появилось. Мальчик, например, частенько спорил на уроках с учителем алгебры и геометрии – бывшим военным. «Таким путем вы не решите!» – говорил он наставнику, объясняющему алгоритм действий классу на доске. «Точно, Толик, я уже сам понял…», – спустя время соглашался с учеником тот. Не зря же в следующих поколениях семьи Лобачевых хватает тех, кто так или иначе связал судьбу с точными науками. А умения строить логические цепочки, находить связи и новые нестандартные решения весьма пригодились в тренерской профессии и самому Анатолию Леонидовичу.

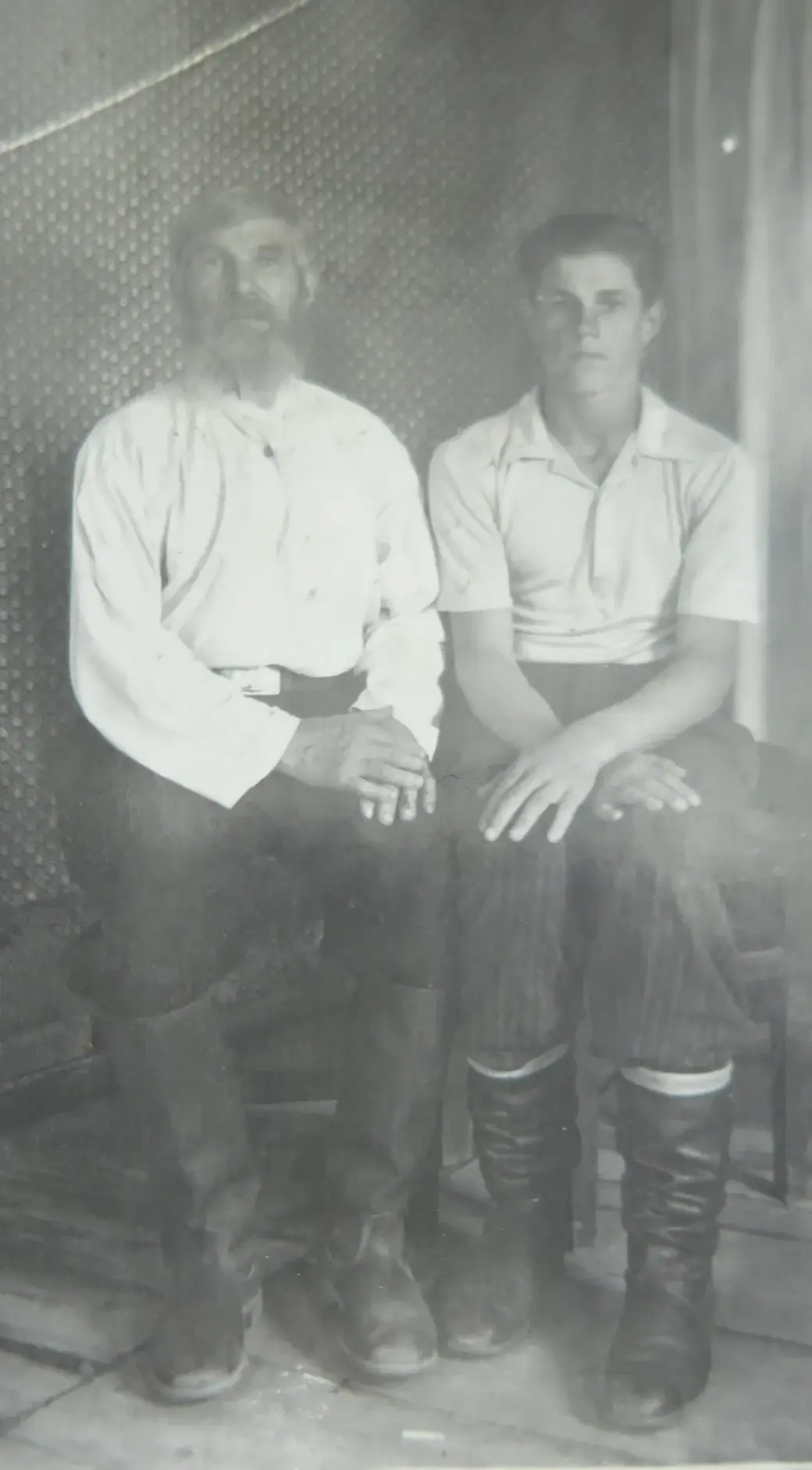

Однако по окончании школы физмат он не выбрал. Как, впрочем, и факультет физвоспитания (как таковой физкультуры у него никогда не было, а спортом проникся после того, как соседка подарила привезенный откуда-то волейбольный мяч). По совету авторитетного учителя истории юноша поехал поступать в Горецкую сельхозакадемию на землеустроителя. И поступил! Стал вторым в деревне, кто смог покорить высшее учебное заведение. Бабушка бы гордилась, но ее к тому времени уже не было в живых. В другом конце селения остался дед по отцу Ананий Александрович. В русско-японскую войну он был удостоен двух Георгиевских Крестов, отличался смелостью и прямолинейностью, но успехов внука особо не оценил.

– Приезжаю к нему в гости, дед спрашивает: «Легко ли тебе учиться?» Сложно, отвечаю. «Так бросай академию, а я тебе отпишу свое имение!» А «имение» это – избушка на курьих ножках, если не хуже. Не особо привлекательная перспектива, – рассказывая это, смеялся тренер. – Дедовского дома сегодня уже нет… Зато сохранилась наша родовая липа – ей, наверное, под двести лет.

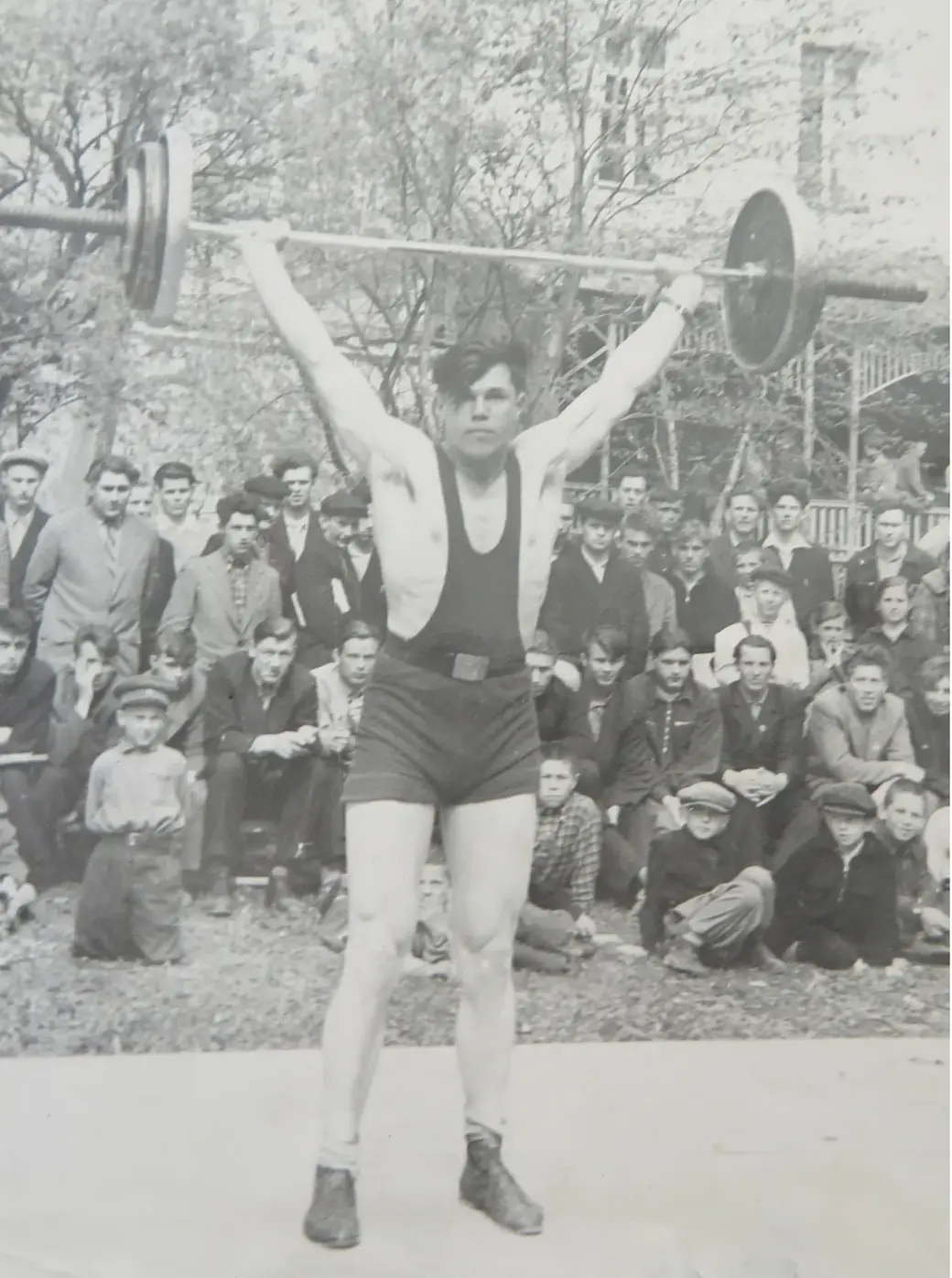

Своя штанга не тянет

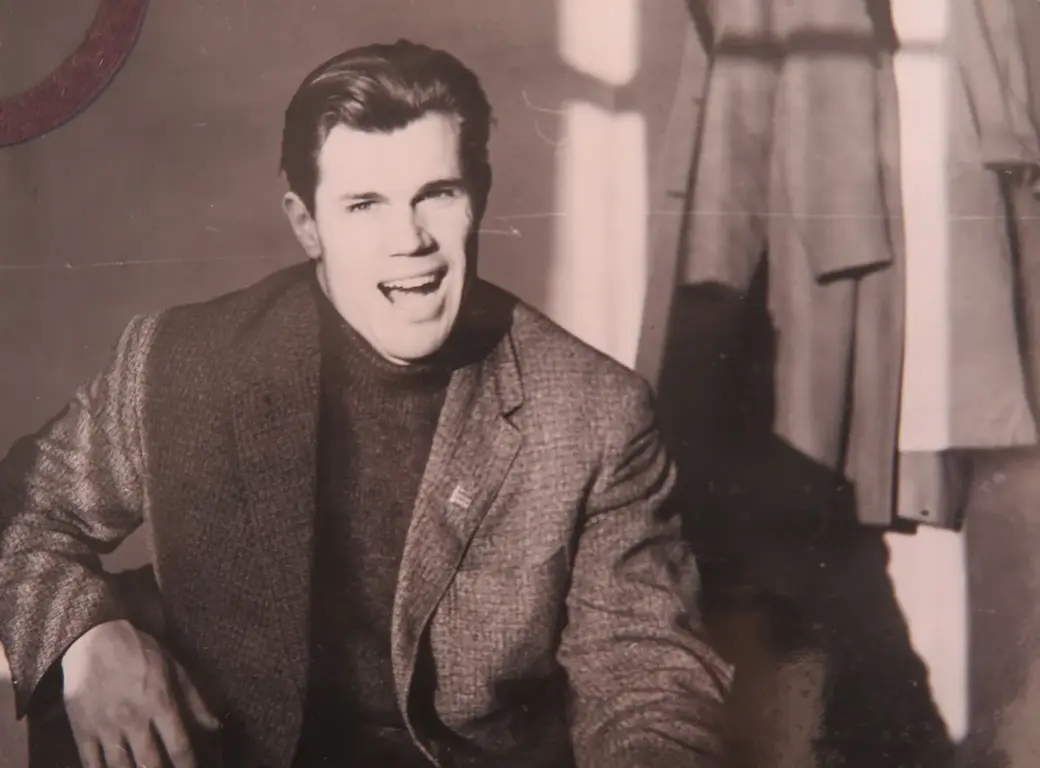

В БГСХА, собственно, Анатолий Лобачев и узнал, что такое тяжелая атлетика. Как только новенькие попадали в вуз, их спрашивали, кто каким спортом увлекается.

– Волейболом, сообщил я. «А какой разряд?» Что это такое, даже не имел понятия. Как оказалось, и не судьба. Молодой физрук сразу обратил внимание, что парень я дебелый, сильный, высокий, и позвал на метание молота. Любопытно, конечно. Стал заниматься. Как-то заглянул в зал и, упражняясь со штангой, легко поднял над головой 70 килограммов. «Да тебе из легкоатлета надо бы в тяжелоатлеты переквалифицироваться», – предложили стоявшие в сторонке студенты-штангисты. Они рассказали тренеру, а тот дал задание любым способом привести меня в секцию. Один раз попав туда, так там навсегда и остался.

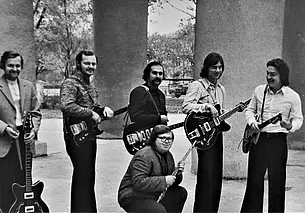

Успех пришел быстро. Поехал студент Лобачев на республику – был признан лучшим среди соперников-сверстников. Дальше – больше. Стал мастером спорта международного класса, вошел в сборную команду Беларуси, а на чемпионате страны 1968 года завоевал бронзовую медаль в первом тяжелом весе.

Тренировался не щадя себя. Не потому, что мечтал о каких-то заоблачных вершинах. Было интересно. Каждый день добавлял по чуть-чуть веса… Душа, как признавался Анатолий Леонидович, прикипела к спорту. Закончив сельхозакадемию, привез в Каничи целый чемоданчик дипломов со всевозможных соревнований. Жизнь было решено связать с тяжелой атлетикой.

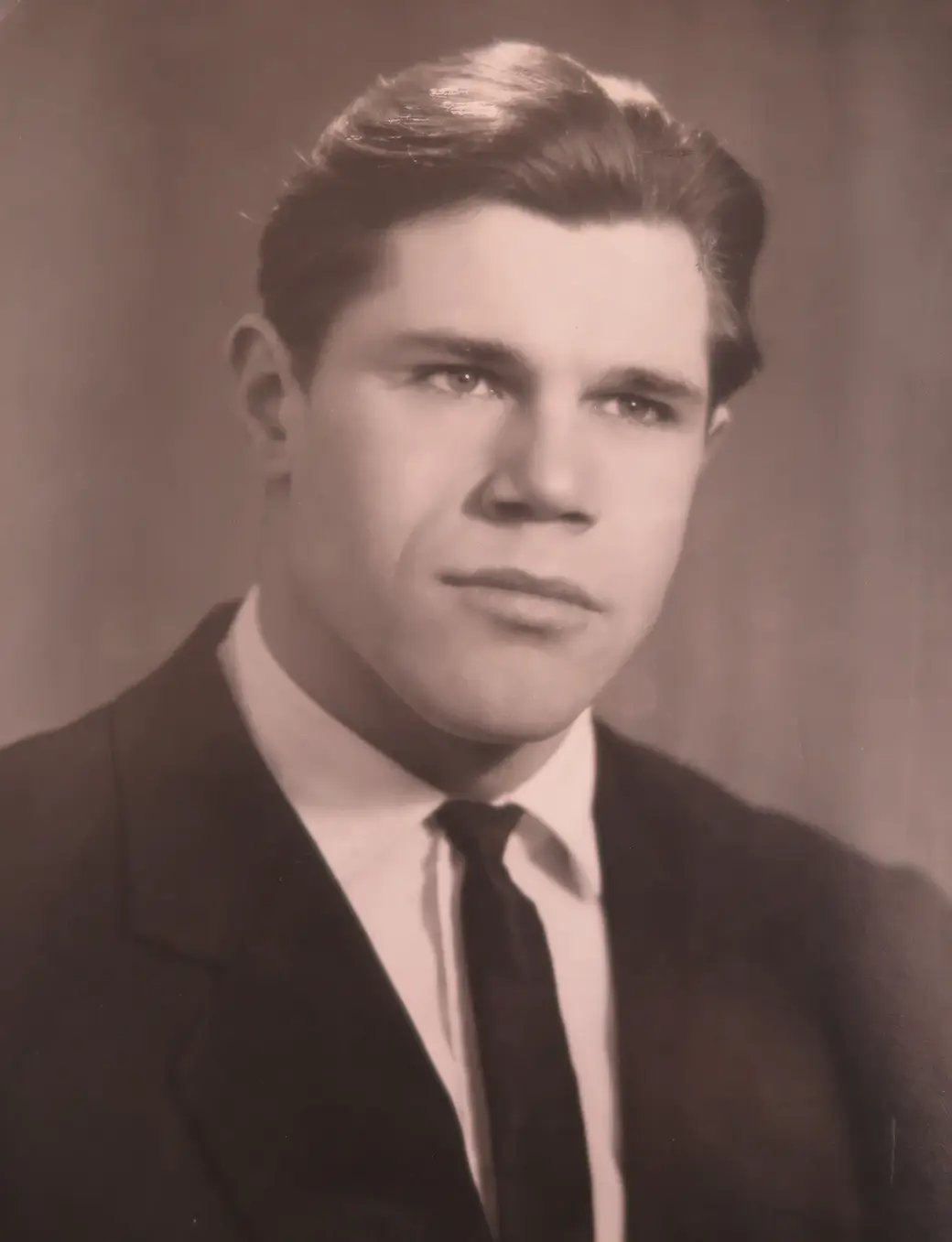

Тренер-новатор

Перспективному штангисту Лобачеву «светил» Минск, но он, обменявшись направлениями с другим молодым человеком, приехал работать в Могилев. Вроде как родная область. Да и от дома не так далеко. Хотя там, в Каничах, по большому счету, никого не осталось. Василий вслед за старшим братом оканчивал БГСХА.

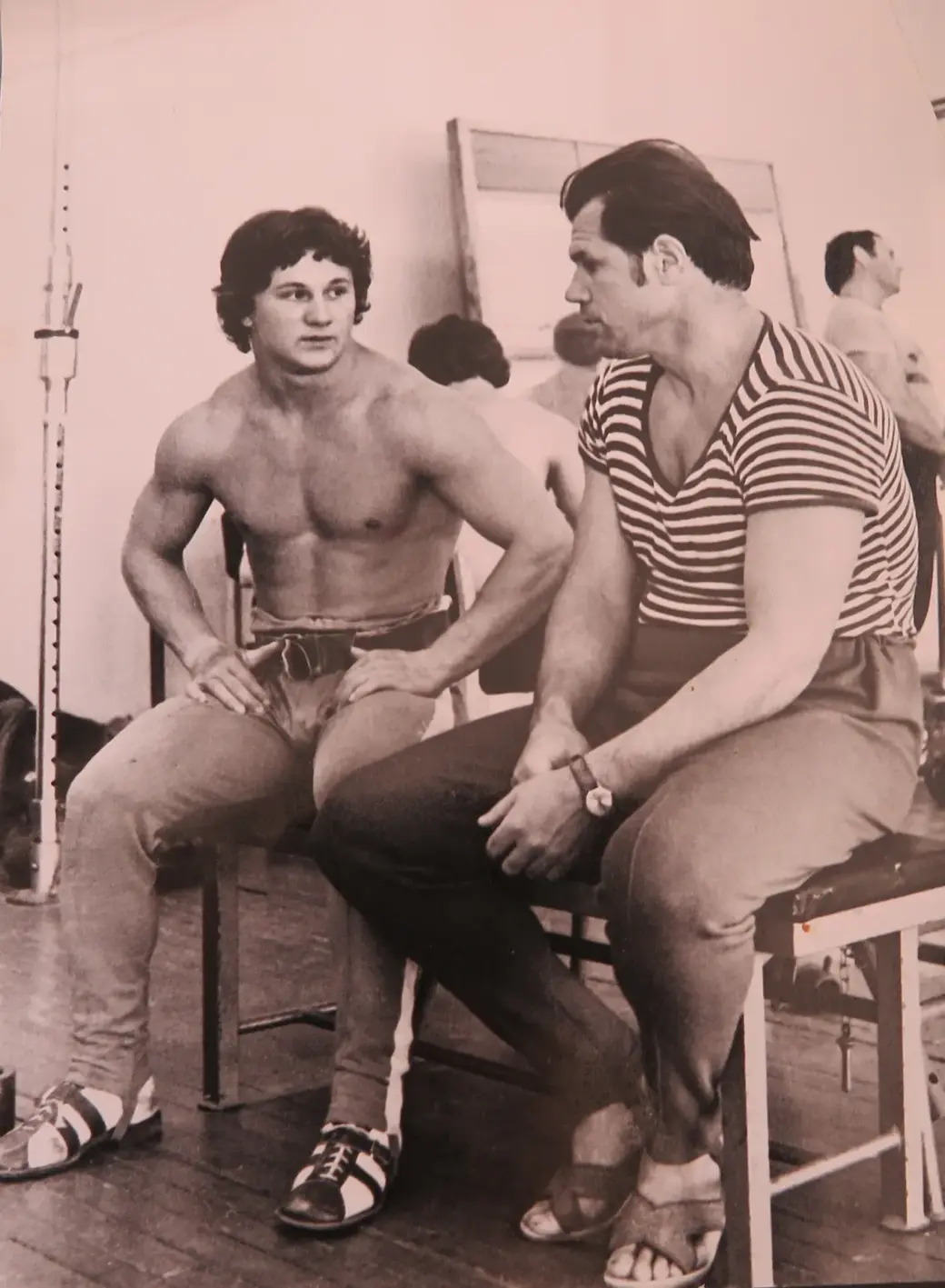

Продолжая тренироваться, герой материала стал работать тренером в областном совете ДСО «Спартак». Он понимал, что в новом качестве надо сразу себя зарекомендовать. Но как?

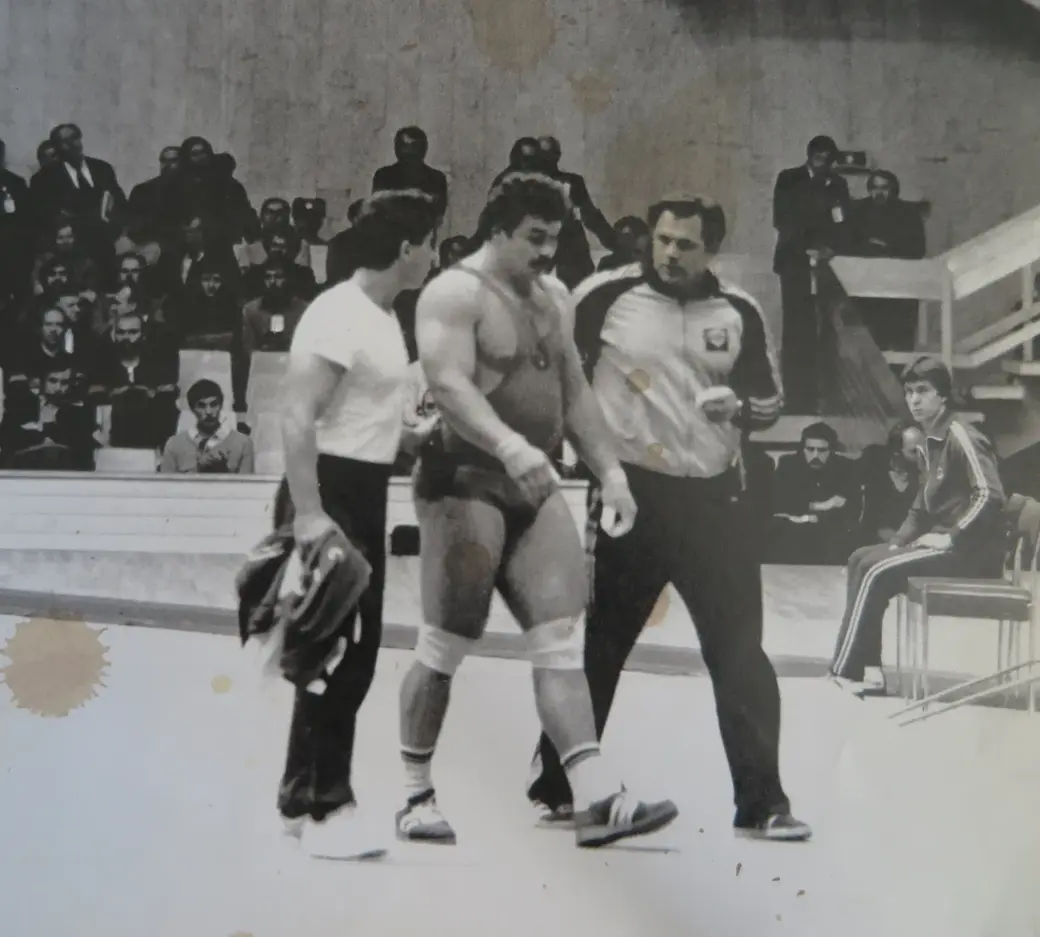

– Среди городских ребят крепких вообще встречается немного, да и тех расхватывают другие виды спорта. Подумал: сам-то я из деревни, надо ехать за воспитанниками в сельскую местность! Они хоть профессиональным спортом никогда не занимались, но с детства привыкли к повседневному физическому труду. Сложностей не боятся. В общем, решил эту целину поднять! Загрузил штангу в «каблучок» и направился в одну деревню, другую, третью… Потом стал рассылать приглашения-листовки на сельские школы. Закрутилось дело и завертелось! Так появились у меня хорошие спортсмены, практически команда мечты. Результаты тоже не заставили себя долго ждать: воспитал чемпиона СССР Володю Михалева, Леон Каплун чемпионом мира среди юниоров стал, Саша Борисенок и вовсе рекорд мира поставил. Пацаны классные, хоть и не без ленцы...

Того же чемпиона мира, серебряного призера Олимпийских игр Вадима Стрельцова тренер нашел на своей малой родине – в Костюковичском районе, в деревне Гавриленка. Однофамильца – чемпиона мира и Европы среди юниоров Леню Лобачева на Гомельщине. И так далее.

Его мнение, что из деревни выходят лучшие тяжелоатлеты, сегодня разделяют многие коллеги.

Все в наших руках!

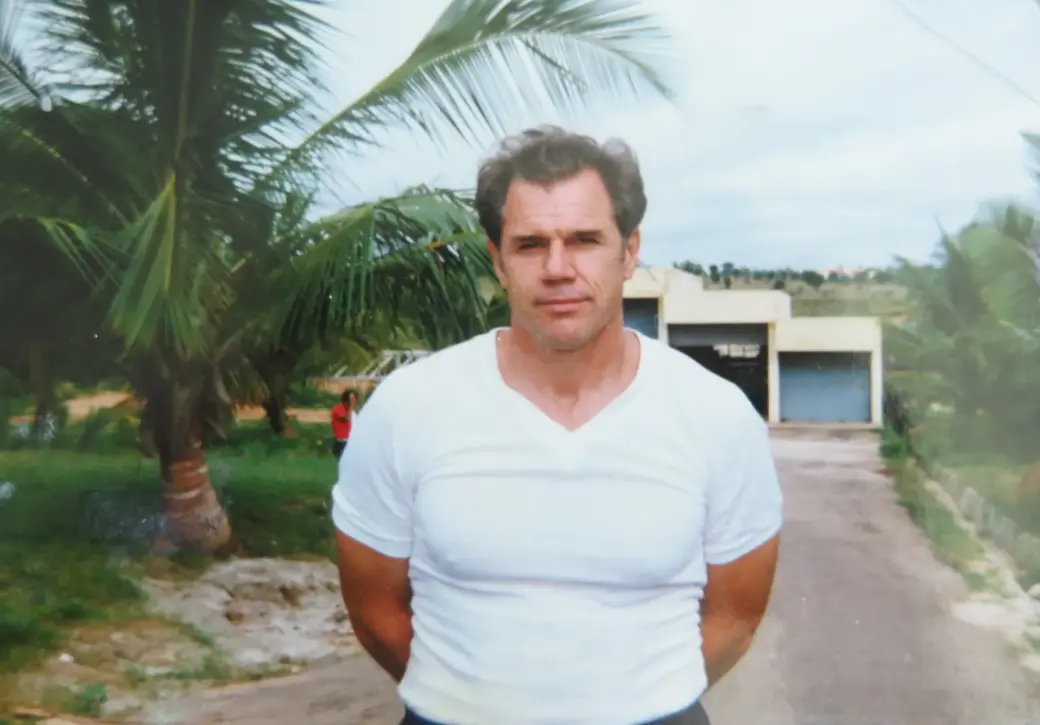

В своей профессиональной карьере Анатолий Лобачев прошел много ступенек. Он был тренером юниорской сборной в СССР, возглавлял национальную команду Республики Беларусь по тяжелой атлетике, работал в областной школе высшего спортивного мастерства, четыре года тренировал тяжелоатлетов в Индии, делился методикой со спортсменами в Иордании, Ливане, Финляндии, Румынии.

Сколько за это время его мальчишки и девчонки завоевали престижных наград – не счесть. Даже индусы, физически не самая крепкая нация, под началом тренера из Могилевщины выиграли Чемпионат Стран Британского Содружества, а одна представительница из «страны целителей и йогов» стала призером Олимпийских игр («Девочки, между прочим, там гораздо сильнее мальчиков», – делился наблюдениями об Индии Анатолий Леонидович).

Личных наград у героя материала за жизнь тоже накопилось огромное количество. Но он ими предпочитал не козырять. Скажем, одно из последних своих званий – «Почетный гражданин Могилева» – особо не афишировал. Хотя в торжественных городских мероприятиях в этом качестве всегда участвовал с удовольствием. Если это, конечно, не мешало основной работе – тренерству в Могилевском государственном училище олимпийского резерва (кстати, именно Лобачеву учебное заведение обязано тем, что здесь когда-то появилось отделение тяжелой атлетики).

– На первом месте – физическая одаренность, – отвечая в том самом интервью на мой последний вопрос, что для штангиста важнее – талант или работоспособность, и как же вырастить чемпиона, подчеркивал заслуженный тренер Беларуси. – Если этого нет, можно подготовить лишь рядового мастера спорта. И то с большим трудом: надо на это потратить лет пять-семь. Если же природа одарила сполна, профессионализм тяжелоатлета растет, как грибы в дождливую погоду. Но у меня, признаюсь, любимчики – это, в первую очередь, те, кто отчаянно тренируется… А вообще, нет среди моих ребят черненьких и беленьких, у каждого свои достоинства и недостатки. Только от нас зависит, чего мы достигнем в жизни!