После могилевских концертов юморист обычно ездит по «родительским» местам – отдать дань уважения... Впрочем, ничего удивительного. Артист, не стесняясь, до сих пор называет себя маменькиным сынком. «И что бы они ни говорили! При Сталине ли было хорошо, или сносно при Горбачеве... Или при Ельцине в самый раз... Лучше всего мне было при маме...» - признается он в своем инстаграме. Впрочем, у еврейских мальчиков (даже если они далеко не мальчики) почитание семьи – в крови. Да и родители Ефима Шифрина – люди необыкновенные, заслужили к себе такое отношение.

Каким был Дрибин век тому назад?

О Залмане Шифрине можно узнать не только по рассказам знаменитого сына. Отец юмориста оставил после себя несколько книг воспоминаний.

Вот, например, как в одной из них он описывает Дрибин более чем столетней давности: «Дрибин был захолустным местечком, чем-то средним между деревней и маленьким городом: не совсем деревня и не совсем город… Расположен был в красивом месте – среди лугов и лесов на берегу Прони. Мальчишками, бегая на реку купаться, мы часто смотрели, как по реке сплавляли лес. Окруженное лесами, лугами и полями, отдаленное от железной дороги на 60 верст, наше местечко жило по своим, издавна установившимся законам. 60% населения Дрибина составляли белорусы, русские и поляки, 40% – евреи. Все жители относились к сословию мещан… Дома в Дрибине были деревянными и строились обычно на деревянном фундаменте, крыши крылись гонтом – деревянными дощечками, с пазами, подогнанными друг к другу. Большинство домов имели палисадник, в котором росли разнообразные цветы, разве только у захудалого и ленивого хозяина можно было увидеть бурьян…».

У дома Шифриных бурьян явно не водился – семья была трудолюбивой. Из поколения в поколение в холодную пору года занимались маслобойным производством (давили масло из семян конопли), летом – изготовлением безалкогольных напитков. Параллельно вели собственное хозяйство – имелся приличный огород, лошадь, корова, куры… Жить, в общем, можно. Да и рабочих рук хватало: мать Залмана, Чарни-Малка, родила восьмерых (две девочки умерли в раннем детстве).

Легко ли добиться успеха трудолюбивому еврею?

Залман, помимо традиционного хедера и общеобразовательной школы, учился в ряде учебных заведений Витебска и Орши, в том числе с финансово-экономическим уклоном. Где-то успешно, где-то не очень. Случалось, и отчисляли из-за «доброжелателей», которые не ленились строчить доносы на «сына нэпмана» и «лишенца». Но еврейский парень не опускал руки и упрямо шел к своей цели. Обожавший литературу, театр и живопись, тонко чувствовавший мир, Шифрин, тем не менее, остановился на «земной» профессии – бухгалтер. И в ней он, пройдя множество трудовых вех и поднакопив опыт, добился успехов. Не имея законченного высшего образования, считался одним из лучших руководителей отдела Белкооппромсовета в Орше.

«Ну, я и работал много, не зная ни свободных вечеров, ни выходных, – вспоминал Залман Шифрин. – Вместо отпуска предпочитал брать денежную компенсацию. Много времени отдавал самообразованию. Выписывал брошюры, журналы, учился в Московском заочном институте финансово-экономических наук. Дома у меня собралась приличная библиотека, правда, читать приходилось в основном по ночам…».

«Радоваться жизни мешала витавшая в воздухе тревога»

19 августа 1938 г. По иронии судьбы, когда раздался стук в дверь, Залман Шифрин сидел над романом Анатоля Франса «Боги жаждут», где описаны ужасы Французской революции «с гильотиной и льющейся кровью». Думается, сотрудникам НКВД умный молодой человек если и удивился, то не сильно. По его свидетельствам, в те годы «радоваться жизни мешала витавшая в воздухе тревога. Один за другим проходили процессы по разоблачению врагов… Все жили в постоянном страхе, опасались что-либо сказать не так, боялись друг друга. Часто в учреждениях устраивали митинги, во время которых ругали врагов и им сочувствующих, а на следующий день оказывалось, что того, кто больше всех кричал и ратовал за укрепление бдительности, самого арестовали. Люди были растеряны. Многие шли на работу с заготовленной заранее запиской к родным «на случай чего» и с полотенцем…».

О том, что пришлось вынести Залману в местной тюрьме, можно судить лишь по одной детали: спустя годы, проведенные в лагерях, он категорически не желал возвращаться в Оршу, хотя там и жила его мать. Видеть застенки, где над ним и такими же невинными издевались, было мучительно. Предпочел остаться на Колыме.

Вот как он рассказывал о том периоде: «Допросы начинались в 20 часов и продолжались до пяти утра. Одно время так называемое «следствие» велось только днем, но однажды во время очередного допроса-экзекуции врач Тельтовт, не выдержав мук, выпрыгнул с криком: «Убивают!» из окна третьего этажа и разбился насмерть. На улице в то время было много людей: в углу собрались у репродуктора, рядом толпились у газетного киоска. Тогда в городе только и разговоров было об этом, доктора-то знали все. С тех пор начались «варфоломеевские ночи», как мы их окрестили. Пытали теперь в подвале по ночам, и до нас доносились крики и стоны допрашиваемых, слышен был мат и ругань истязателей. С приближением ночи тело охватывала дрожь. Все затаивались в ожидании вызова, в камере наступала тишина, отчего звуки становились еще явственнее… Пытки были изощренные. Били кулаками, ногами, нагайками, обливая терявших сознание водой, заставляли сутками стоять не шевелясь, при попытке присесть – удар, снова удар!.. После ночных допросов, как правило, возвращался я окровавленный, не в силах забраться без чьей-то помощи на нары…».

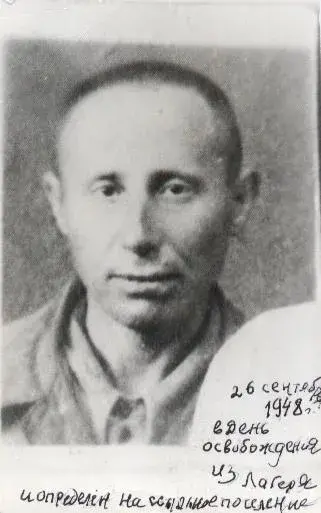

Живописать здесь все страдания и мытарства от Орши до Унжлага и Магадана, весь арестантский путь, впаянный за «шпионаж в пользу Польши» и отнявший у Залмана почти два десятилетия нормальной жизни, не хватит места. Да и не хочется. Стоит сказать лишь, что мало кто может выдержать подобное и уцелеть, не лишиться рассудка. Более того – остаться человеком, светлым и оптимистичным. Шифрин смог. Во многом благодаря своему внутреннему стержню, а еще… любви. Появилась она в судьбе ссыльного, правда, лишь в 1948 г., спустя десять лет после той злополучной ночи ареста, и звали ее Раиса.

Раиса Шифрина – «жена декабриста»

Раиса Ильинична была прирожденной «женой декабриста». Хотя это определение к ней не совсем подходит: ведь отправившись на Колыму вслед за Залманом, она его даже толком не знала.

Вот как Ефим Шифрин рассказывал историю знакомства родителей: «Война закончилась, все стали искать друг друга и знакомиться друг с другом. В оршанской школе работали папин брат и мамина сестра. Мамина сестра была преподавателем русского языка и литературы, папин брат – учителем математики и физики. И как-то в разговоре выплыл папа. О том, что там, на Колыме, за Уральскими горами, сидят невинные люди, знали все. Их не рассматривали как уголовников, рецидивистов. У политических заключенных был даже какой-то род привлекательности, потому что они были людьми в основном образованными… Они списались. Папа вложил туда свою фотографию в робе, мама, очевидно, вложила свою. Мама была очень красивая женщина, папа – нет. Лысый, да еще сфотографировался без очков, а он был страшно близорукий. В общем, влюбиться в это фото было нельзя при всем желании. Но она влюбилась. Он очень кучеряво писал, знал несколько языков. И по-русски хорошо формулировал, хотя у нас в семье говорили только на идиш…».

На Колыме, куда Раиса приехала в 1950 году, она устроилась воспитательницей в садик для детей репрессированных. Через год появился на свет первенец – Самуэль. Второй ребенок погиб при рождении: когда начались схватки, женщина еще пребывала в статусе жены врага народа. До единственного роддома в поселке Нексикан можно было добраться только на грузовике, но поскольку ей не полагалось место в кабине, туда усадили толстого начальника с портфелем и в шляпе. Ее же, которая вот-вот должна была родить, устроили в кузове. На колымской трассе бедняжку, разумеется, растрясло, и в результате началось кровотечение... Спустя год на свет появился третий сын – Нахим, которого впоследствии все мы узнаем как Ефима Шифрина.

Они были двумя половинками одного целого

И в той, полной лишений жизни на Севере, и в другой – свободной и относительно сытой (Шифрина реабилитировали в 1955 г., но уехал из Магаданской области он с семьей лишь в 1965-м), Залман и Раиса будто были двумя половинками одного целого, жили душа в душу.

«Со временем расплачиваясь за то, что выпало на их долю, родители очень долго и тяжело болели, но даже это делали как-то героически: то и дело не умирая, не прощаясь, не завещая, без наших вечных еврейских стонов «Ай!»...

Достойно и тихо, почти друг за дружкой, они ушли на тот свет... Отец умер в эмиграции в Израиле, куда уехал с семьей брата через год после смерти мамы. Я знал, что он рад появлению внуков, видел, как уделяет им внимание, но после смерти мамы его будто выключили, для него погас свет. Он тихо тосковал, ему казалось, что годы без нее он проживает как-то незаслуженно, напрасно. Не могу сказать, что он приближал свою кончину, но, как восковая свеча, – это, по-моему, верная метафора – оплыл, пожелтел и ушел туда, к ней...» – вспоминал Ефим Шифрин.

И уже в инстаграме у себя писал: «Повесть Шолом-Алейхема «Мальчик Мотл» начинается словами: «Мне хорошо – я сирота». Не верьте мальчику Мотлу. Быть сиротой это ужасно плохо…».